六年前和陈谈恋爱,他在上海租房住,我认识他的时候他要从老西门搬到江苏路,是弄堂里那种老公房,三四个人合租,一人一个房间,谈不上什么生活质量。我和他一起搬家,记得是上海的春天,江南草长莺飞,整理完在大床上他枕着我胳膊睡了一下午,什么都没做,睡得香甜。

六年前和陈谈恋爱,他在上海租房住,我认识他的时候他要从老西门搬到江苏路,是弄堂里那种老公房,三四个人合租,一人一个房间,谈不上什么生活质量。

我和他一起搬家,记得是上海的春天,江南草长莺飞,整理完在大床上他枕着我胳膊睡了一下午,什么都没做,睡得香甜。傍晚我坐电车到人民广场转车回学校,心里充实欣慰。

没过多久,他合租的女室友发现了我们的关系,向他发短信,具体内容记不得了,大概是“恶心”、“脏”之类的抱怨。陈回短信,摆事实讲道理,一开始还呕心沥血地解释什么是同性恋,后来干脆也撕破了脸,短信你来我往应该是都到了人身攻击的地步。每天吃饭逛超市,陈都拿着破手机和她短信争执,我在一旁看着他发短信,前所未有地感觉到,原来我们如此难以被认可,在一个全部是外来打工者的小小出租屋里,居然也可以划分出一个等级,而我俩因为自己的身份,明显成了最低等的、最龌龊的两个变态。

也正是从那个时候起,我对这份感情多了一些迟疑。我害怕他俩短信骂战,害怕那女生四处宣扬我们的关系,我觉得自己理亏,我不想遇到他的室友,对未来没有信心。

后来陈再一次搬了家——我们一起搬的,他跑到虹口的一个角落里独自租了一套,一下签了三年,我们也就是在那里分了手。分手前,他对我的评价大致就是,唯唯诺诺,胆小怕事,我对他当然也有意见,直到我发现他已经偷偷把房门的钥匙收了回去,我大概也知道,缘分尽了。分手后,我们互相高傲地与过去告别,再没相见。次年,我违心地和一个女孩谈了一段恋爱,终因自己坚持不下去,无疾而终。

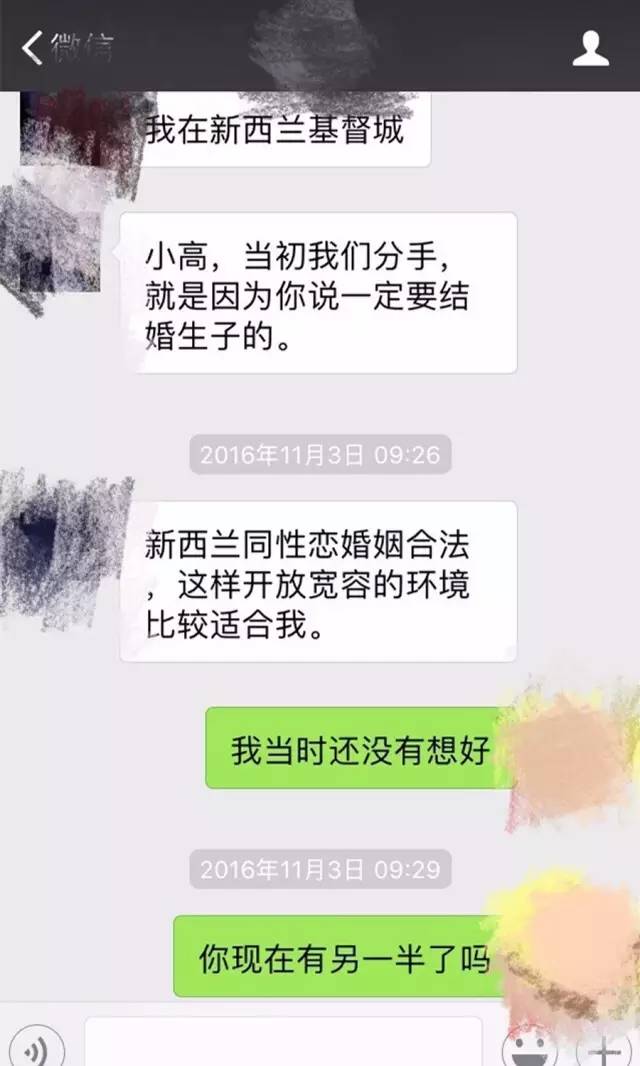

六年里,我辗转出国,回国,找工作,辞职,换城市……每年临近他的生日都会发个祝福,不过回应寥寥。六年时间,应该可以选择原谅或者是淡忘那些不快了。六年后再见,还是因为他生日的契机,微信上取得了联系,知道了他的近况。隔了很久收到了一句“谢谢”,微信上有一搭没一搭地聊了分手后最长的一段对话。

没有任何亲人朋友久别重逢般的惊喜,我说我可以去看看你,他说,那你带个火锅来吧。陈是四川人,对冒菜串串的爱,还是超过了牛排意面。两个32厘米的火锅,加上格子,特别沉特别大,我的背包基本被它占满,我说我纽航机票没有包括行李,这个东西像是凶器,如果安检不通过,做好丢弃的准备。他回了一堆方式方法,诸如用图片解释,找乘客代劳,我心有不快,千山万水还要带这么些东西,他最后加了一句:“反正你脸皮一向这么薄”……我明白他的话是什么意思。

辗转重庆,奥克兰,奥克兰机场出发时候,果然安检要求开包,他不理解我的Hotpot为什么还包含了这几片锋利的东西,拿出图片解释加比划,陈发的几张照片,居然起了一些作用。总算是登了机,到达基督城,锅后来被摆上了桌,成为他和当地华人交流感情的工具。

新西兰纬度很高,接近晚上十点到达天还没黑。陈到机场接我,六年未见,第一感觉,人有些沧桑,变“老”了。我知道见面会有些尴尬,不知道从何说起,聊聊工作之后陷入沉寂,好在车里还有音乐,坚持到了他家。在一起的时候,他对待感情虽有依赖,但也总是很容易就能抽离,我们的分手对他应该没有产生任何情绪影响,他时刻都在等待着下一次的高质量恋爱,所以六年后,那种无谓的气质更加明显。如微信说的,你来可以,至多喝喝咖啡,念旧情就算了。

陈买了房,House的那种房,总价并不高,他贷了款,还出租了所有的房间,客厅那边的卧室住着一个印度男生,书房那边是一个香港女生,门口的卧室是一对儿Kiwi……每个月靠租金还贷,看起来也没什么经济压力。在这点上,他是精明的。

问题来了,没有空的房间,我只能睡沙发。

五分钟后,陈说,算了,你还是到我房间睡吧。

一张床上平躺着睡下,睡不着。倒不是激动,是时差还在,有一搭没一搭地聊着。他当天有一些感冒,在发热。我摸了摸他的额头,顺势握住了他的手,想说点情绪化的台词。他甩开了。床很宽,被子也很大,两个人各占一边,安静睡去。基督城的城郊,万物俱寂,路灯撒着柔和的光线穿过窗帘,照亮着他家一如从前熟悉的摆设,照亮着从他行李和身上散发出来的熟悉味道。

个拥抱都没有,直到走都没有。最后那天他送我去巴士站,我下了车看旁边有临时停车的警示,人来车往不便久留也就将此念想作罢,想必那个拥抱也是冰冷的吧。

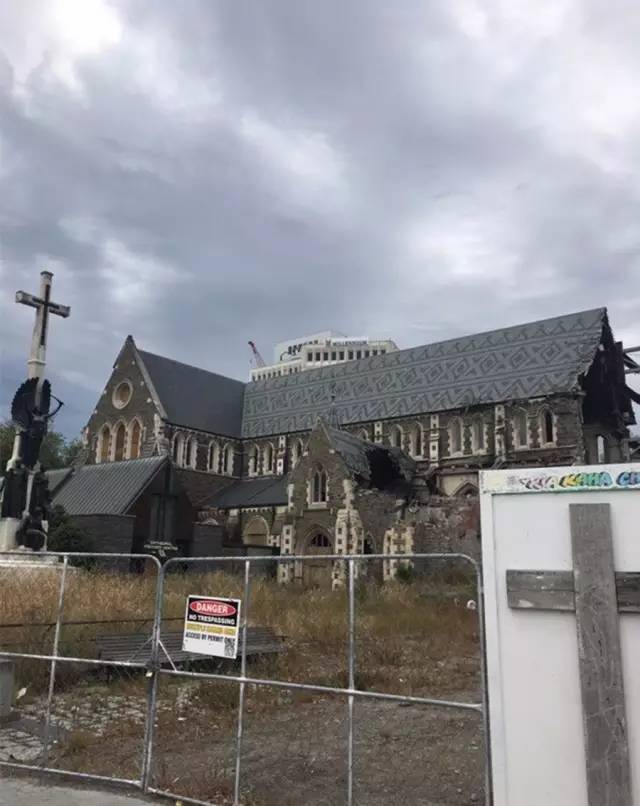

第二天他带我去市区参观,除了博物馆和公园还有一点夏日生机,其他景点都成了地震遗址。

这是第一次身处国外的废墟,感觉很奇特。废墟点状分布在各个街道,不拆,也不修好,但因为质量坚固,又还不是那种一盘散沙式的废墟,不像地震灾区,更像是受到了战争中几片炮弹的洗礼。它们矗立在那里,时刻在提醒你这个城市曾经的苦难,以及,随时有可能会到来的下一次晃动。我开玩笑说,你假如不回四川,也不来新西兰,估计也就只有日本可去了。

这个“景点”叫“185把椅子”,即纪念在地震中丧生的185位遇难者。下面这首诗,看到动容,生命最后的形态,岂不就是意念和灵魂,人总要找个方式来说服自己。

陈对自己的城市看起来也并不那么了解,他可能也不想去了解,他住在他内心里,外部的世界,不论四川,上海还是基督城,都是一样。

下午,他开车带我去附近的海滩。后来我才知道,海滩后面的山丘上,因为地震,不少房子都空置了,不过沙滩上人还是很多,新西兰的海水纯净,这里又是南太平洋的一个边远角落,游客很少,只有当地人在晒太阳、冲浪、遛狗、喝咖啡,我自己去岸边吃了一个两球的Gelato,甜得要死。他坐在岸边打瞌睡,我踩着沙四处乱走,度过了无比悠闲的一个下午,天空太透明,皮肤被晒伤。

虽然新西兰通过了同性婚姻的法律,但是日常生活中并没有觉得“腐”,不过也许真的是因为太平常了,不需要任何的标签。Lesbian见了几对,唯一一对儿男同志是在惠灵顿中餐馆吃饭老板指给我的,屌丝两枚,邋邋遢遢,不修边幅。后来在新世界超市遇到他俩在恩爱地采购食物,老夫老妻式的那种自然。

在惠灵顿的国家博物馆Te Papa,看到了一些关于婚姻平权的展览,瞬间对这个国家肃然起敬——这种没什么历史的小国家,能放在国博的都是他们认为的无比重大的历史时刻,进馆之前,我也没有想到我会看到这些。

真的会有10%这么高的比例吗?那可真是同志天堂了。我不禁在想,陈与我分手后最长的对话,很可能源自于,他觉得自己来到了一个自由的理想国度,他买了房,稳定了下来,这一切,证明了他的无谓和努力都是正确的,我能做的,就是背着火锅来反省这段分手的岁月。

离开前一晚,我问陈,你过来之后有没有谈恋爱,他坦白说找了个白人谈了一段,后来分手了。我大概知道,陈的心里,应该是急切地想解决身份问题,但是他的性格适合什么样的伴侣,我还真的是无法想象得出。

第一晚可能还想抱抱他,第二晚,我已经急不可耐地想离开了。人生已经如此不同,光靠过去的感觉,什么也支撑不起,他在我的微信列表里有个位置可能就是最好的相处方式了。

想起面对地震遗址的那一刻,如果当时的世界在摇晃,我们会不会互相搀扶和安慰,会不会珍惜这转瞬即逝的春秋和身边人。但是世界那时候没有晃动,后来即使晃动也是小小的余震,我们内心没有涟漪,更不会顾及到身边的人。唯一相通的可能是,六年来,两个人都不忘初衷,坚持走了自己要走的路。

多年来,当背包客当惯了,行走的时候其实是一段无比珍贵的独处时光,可以扪心自问也可以暗自较劲,总会有苦行僧一般的收获。此番到访,他的因素只是很小一部分,更多的是,我想多看看其他的人生,考虑自己的将来。2016年的最后一天,我回到了奥克兰,看了跨年的焰火,迎接新年,踏上了回程飞机——我欣慰自己的很多篇章在去年得以了结,包括漂洋过海来看他这一页,至于新的空白页怎么写,我得与自己更多地对话才能知晓。

漂洋过海

- 中年同志写照:飘洋过海去悲伤2009-07-06

- 1如何成为一个体面的男同性恋?

- 2已婚gay带娃谈恋爱

- 3从日本到中国:一对同性情侣的跨国恋

- 4可不可以给我点爱人的骨灰?

- 5跟直男跑友约了场马拉松

- 6我替柜中男友照顾病重的母亲

- 7离婚后,我成了一个同性恋的儿子

- 8前男友让我感染了艾滋

- 9我的拉丁男友

- 10在同志酒吧猎艳的直男

- 125岁帅哥深夜约人到酒店面基 对方赖着不走索要路费

- 2曼谷小鲜肉泰仔扎堆!这家日式温泉桑拿“快冲”!!!

- 3同性婚姻立法,泰国为何东南亚第一?

- 4“夜遇”上海同志公园探险记:三五成群 废弃用品成堆

- 5泰国男模尺寸S.56、GT56是什么意思?换算成CM是多少?

- 6胡志明肌肉男聚集的泳池酒吧AZURE 还有巡航迷宫暗房

- 7颜值身材天花板?曼谷热门人气肌肉风按摩SPA店攻略TOP11

- 8沈阳某同志桑拿是曼谷玛利亚联合创办?R3老板回应

- 9芭提雅同志场所现状!划水的欧美猛男秀吧 小男孩酒吧快乐依旧

- 10曼谷Farose桑拿又遭查!肌肉男聚众吸毒22人尿检阳性